Por: Miguel Cocom

Primer insomnio

Las Vegas, 8 de mayo de 2004

No hay descanso esta noche. Ni lo habrá. Me duele todo: los pómulos, las costillas, el orgullo. Pero lo que más pesa no es el cuerpo. Es la cabeza.

Es increíble cómo, cuando pierdes —o empatas, que a veces es peor—, las peleas no duran doce rounds. Duran veinticuatro. Porque las revives completas. Round por round. Error por error.

Y todo empieza en ese maldito primer episodio.

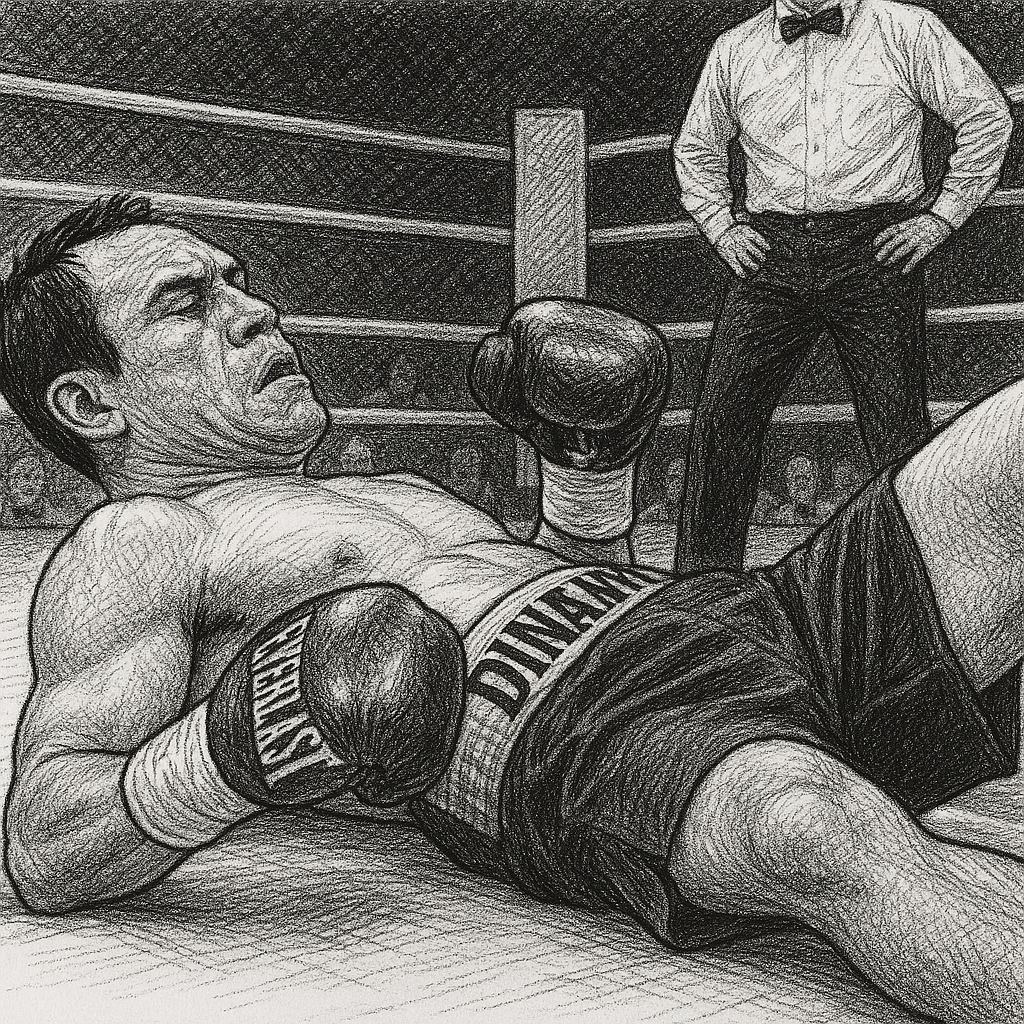

Tres veces. Me tiró tres veces. En un solo asalto. Y yo llegué pensando que era un boxeador más. Que con el trabajo, con el estilo, con mi jab, podía desactivarlo.

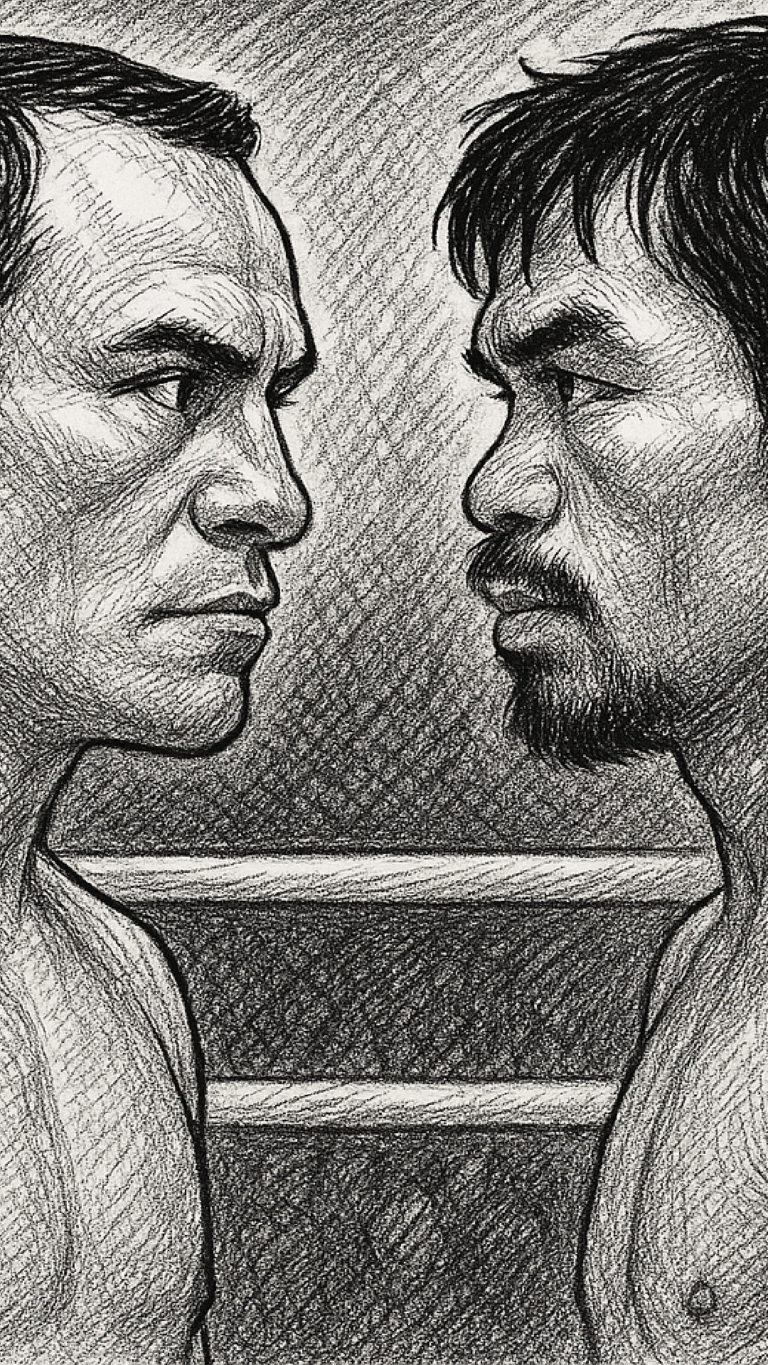

Ni siquiera sabía cómo se escribía su nombre. ¿Paq… qué? Cuando acepté la pelea, solo sabía que era filipino, zurdo y que venía de ganarle a Marco Antonio Barrera. A Marco, carajo.

A Barrera yo lo tenía en la mira. Era mi rival pendiente. El que se me había escapado. Y de pronto, este torbellino de piernas y brazos llega y lo hace ver común. Lo hace ver vencible.

Pero a mí no me intimidó. Al contrario. Llegaba 42-2. Mis últimas tres peleas, todas por la vía rápida. Medina no aguantó. Licona no aguantó. Gainer tampoco. Pensé: “Estoy en mi mejor momento. Este tipo viene rápido, pero yo tengo los fundamentos”.

Le decían el Pac-Man. A mí, antes me decían el Francotirador, pero desde hace años soy Dinamita. Porque cuando conecto, truena. O eso pensaba.

En el gimnasio, Nacho me repetía siempre:

—No bajes la mano izquierda. No entres sin medir. Y si ves que se lanza, tú retrocede en ángulo y lo haces fallar.

Retrocede en ángulo.

Sí, claro. Qué fácil se oye desde afuera.

Me reí un poco del bigote incipiente del filipino cuando nos dijeron las reglas, no era como el mostacho poderoso de Nacho Beristáin. Pero cuando sonó la campana, lo único que vi fue a un demonio de rojo venir sobre mí como si tuviera que ganarme en sesenta segundos. Me lanzó una izquierda que ni vi. Me caí. Y luego otra. Y otra. La lona tenía mi nombre esa noche.

—¡Mantente abajo! ¡No te levantes tan rápido! —me gritaba Nacho desde la esquina, mientras yo me ponía de pie por pura inercia.

Pero no podía quedarme ahí. Era el primer round. Estaban todos viéndome. Tenía que demostrar que tenía corazón.

Me senté al final del asalto. Mi nariz ya sangraba. Tenía los ojos nublados. Nacho no se acercó de inmediato. Me dejó respirar. Y luego, con voz dura, me dijo:

—Ya viste a qué vino. Ahora ve tú a qué viniste. ¿Quieres que nos devuelvan a casa sin hacer nada?

No respondí. Solo asentí. Me echó agua como para lavarme la vergüenza.

—En cuanto suene la campana, ve y métete en la pelea. Ya nos cobró la renta. Ahora cóbrale tú los intereses.

Y eso hice.

Desde el segundo round, empecé a boxear. A pensar. A recordar cada instrucción, cada sesión en el gimnasio. Donde el aire quema y las piernas duelen. Donde aprendí que el jab es más importante que la derecha. Que una pelea se gana más con la cabeza que con los puños.

Recordé cuando mi papá, Rafael Márquez Sr., me enseñó a boxear a los ocho años, allá en la colonia Ejército Constitucionalista en Iztapalapa. Yo nací en el hospital Gabriel Mancera, pero me hice en los callejones de mi barrio. Éramos siete hermanos. Solo Rafael y yo agarramos guantes. Él también fue campeón del mundo. De ahí vengo.

A los doce años, justo el año del temblor, debuté como amateur. En el 86 gané los Guantes de Oro. Años después debuté profesional en la Arena Coliseo… y perdí por descalificación. Pero luego gané 29 al hilo. Así que, ¿quién me iba a decir que este filipino de nombre impronunciable iba a hacerme besar la lona tres veces?

Lo fui llevando round por round. Le leí el ritmo. Le robé espacios. Lo frustré.

Y al final, cuando sonó la campana, levanté los brazos. No porque supiera que había ganado, sino porque sabía que había sobrevivido.

Pero entonces dijeron “Empate”. Yo pensé que había ganado, pero todo quedó igualado.

Y días después me entero que uno de los jueces la cagó. Que puso 10-7 en el primer round, cuando eran tres caídas y debió ser 10-6. Ese punto lo cambió todo, a mi favor, para un pinche empate.

Gracias, juez Clements, por ese punto. Aunque yo, en el fondo, creo que gané. Porque no todos los que caen tres veces se levantan.

Pero esta noche, no hay redención. Solo insomnio. Y la maldita repetición en mi mente del round uno, una y otra vez.

Segundo insomnio

Las Vegas, 15 de marzo de 2008

Otra vez estoy despierto.

Ya ni siquiera sé si es por el dolor físico o por la rabia. Tal vez por las dos. O por el maldito número: 114 a 113.

Un solo punto.

No sé cuántas veces he dicho “esto no puede estar pasando” desde que me bajé del ring. Y sin embargo, aquí estoy, otra vez en la cama de un hotel que me mira con compasión. Otra vez con el cuerpo molido y el alma en carne viva.

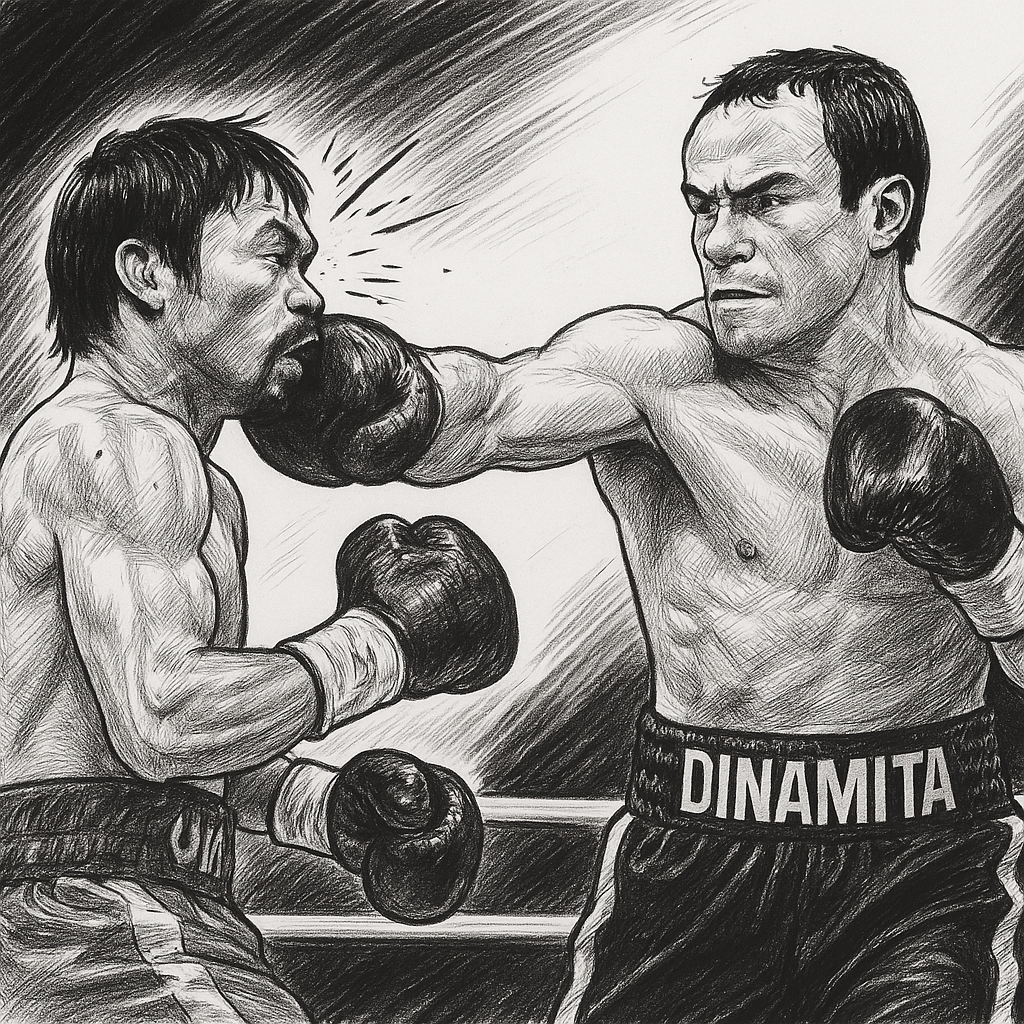

Volví a caer.

Fue en el tercer round. Otra vez él con su izquierda, otra vez yo en la lona. No fue como la primera pelea, pero dolió más. Porque ahora sí sabía lo que me enfrentaba. Porque llegaba con un récord de 48-3-1, con guerras en la espalda y orgullo en el pecho.

Había vencido a Orlando Salido, a Rocky Juárez, y sí, por fin, a Marco Antonio Barrera. Me sentía hecho. Completo. Años de trabajo, de frustraciones, de esperar una segunda oportunidad.

Y cuando llegó, la tomé con hambre.

Habíamos entrenado como nunca. En Iztacalco, donde estudié en el Colegio de Bachilleres 3, entre calles bravas, en ese templo que es el Romanza Gym, con olor a sudor seco y al eco de las leyendas. Primero entrenaba en el gimnasio Vicente Saldívar, pero luego Nacho me llevó con él. Le puso Romanza en honor a Gilberto Román y Daniel Zaragoza. Campeones de verdad. Tipos que enseñaron que la disciplina no se negocia. Ahí me formé. Ahí aprendí que cada paso en falso se paga caro. Y que en el boxeo, como en la vida, a veces haces todo bien y aún así no alcanza.

A veces, para llegar al ring correcto, hay que caminar por callejones sin luz. Un año antes, había rechazado 700 mil dólares por pelear con Pacquiao. Todos me llamaron loco. Pero preferí irme a pelear a Indonesia, contra Chris John, por 31 mil dólares. Perdí esa pelea también —otra decisión polémica—, pero gané algo más: la certeza de que ningún dinero vale más que la oportunidad de hacer historia.

—Hoy no puedes dudar, Juan —me dijo Nacho antes de salir al ring—. Hoy es la noche en que tienes que cobrar todo lo que te deben.

Y yo salí decidido.

Lo boxeé con cabeza. Lo medí. Le robé distancia. Le quité ángulos. Pero en el tercer round, me ganó la emoción. Quise cerrarle la puerta con fuerza y me comí una izquierda que me dobló las piernas.

Caí. No por flojo. No por lento. Caí porque este cabrón tiene dinamita en los puños. Me levanté rápido, pero el daño ya estaba hecho. En la tarjeta. En la percepción.

Seguimos peleando. Le gané rounds. Me lo llevé con técnica. Lo hice fallar. Me sentí por encima. No sobrado, pero sí confiado.

Cuando sonó la campana del doce, levanté la mano. Lo había hecho de nuevo. Me había levantado, lo había boxeado, le había dado una lección de estilo.

Pero entonces el anuncio: decisión dividida.

Un juez me da la pelea. Dos se la dan a él. Por un punto.

Un maldito punto.

Un punto que nació en la lona. Como si mi error de tres segundos borrara toda una pelea bien hecha.

Me repito los números una y otra vez. 115-112, 114-113… 114-113. Es como una broma. ¿Qué tan caro cuesta una caída? ¿Qué tan alto se paga un descuido?

Y lo peor es que esto se llamaba Unfinished Business. Negocio inconcluso. ¿Para quién? Para mí, esto no era un negocio. Era mi vida. Mi revancha. Mi forma de decir: yo también puedo. Yo también soy grande.

Afuera, el mundo se divide: algunos dicen que gané, otros que no. Pero en esta habitación no hay debate. Solo silencio. Y un tipo que vuelve a pelear, acostado, con la sombra de un round maldito sobre el pecho.

A veces pienso que el boxeo no se gana con golpes. Se gana con percepción. Y cuando no eres el favorito del show, tienes que noquear para convencer.

Nacho me lo dijo, hace años, en el Romanza:

—Cuando un mexicano no es el negocio, tiene que pelear el doble para que lo respeten.

Y yo peleé el doble. Pero al parecer, eso tampoco bastó.

Qué ganas de que esta noche, entre los jueces, hubiera estado Burt A. Clements otra vez. Con sus errores y todo. Al menos él nos hubiera dado empate de nuevo.

Tercer insomnio

Las Vegas, 12 de noviembre de 2011

No caí.

Por primera vez en esta maldita trilogía, no me tiró.

Y aún así, perdí.

116 a 112. ¿Qué pelea vio ese juez? ¿Qué televisión tenía? ¿O estaba viendo otra cosa?

Me la jugué al contragolpe. A lo que mejor sé hacer. Lo esperé, lo medí, lo hice fallar. Le metí rectos, ganchos, uppercuts en corto. Lo sentí frustrado. Yo estaba entero.

Venía con un récord de 53-5-1. Había pasado por todo. Por la lona, por la gloria, por las decisiones injustas. Venía de una derrota contra Floyd Mayweather, sí, pero también de noquear al “Torito” Juan Díaz, de ganarle a un canguro de pelea como Michael Katsidis. Venía afilado.

Y creí, de verdad creí, que la tercera iba a ser la vencida.

Pero al parecer, no fue suficiente boxear mejor. No bastó con hacer una pelea táctica. Con anularlo. Con dejarlo sin respuestas.

Porque yo fui Márquez. No fui show. Fui precisión. Fui ciencia. Fui defensa, lectura, colocación. No aposté al azar y eso no vende en Las Vegas.

Levanté los brazos cuando sonó la campana. No porque me sintiera vencedor, sino porque sentí que había hecho lo correcto. Que, esta vez, no había manera de que me lo quitaran.

Pero entonces vinieron las tarjetas.

Un juez la vio empatada. Los otros dos se la dieron a él.

De nuevo, me lo arrebataron.

Vi los highlights en la madrugada, acostado con hielo en las costillas. Vi mis jabs, mis combinaciones. Vi a Pacquiao fallar una y otra vez. Y aún así, 116-112.

No dormí. Porque cuando uno boxea con el alma y no con la faramalla, lo castigan.

Nacho no dijo mucho. Solo me miró. Sabía que no era culpa mía.

Esa noche pensé en colgar los guantes. ¿Para qué seguir si las decisiones siempre caen del otro lado?

Pero también pensé en algo más. En que ya no podía dejar esto en manos ajenas. Si me querían robar otra vez, iban a tener que hacerlo en despoblado. Porque la próxima vez —si había una próxima vez— yo iba a tirar abajo a esa muralla filipina.

¡A dormir!

Las Vegas, 8 de diciembre de 2012

No hace falta repasar todo.

Solo hay dos momentos que me vienen a la mente.

El primero, cuando lo tiré en el tercer round. Por primera vez en nuestras cuatro peleas, fue él quien besó la lona. No lo esperaba. Se le fueron las piernas. Y ahí supe que este capítulo era mío.

El segundo, cuando lo conecté con esa derecha. El reloj marcaba 2:59 del sexto asalto. Vi venir su ataque, me moví un paso a la derecha y solté todo.

La vi entrar.

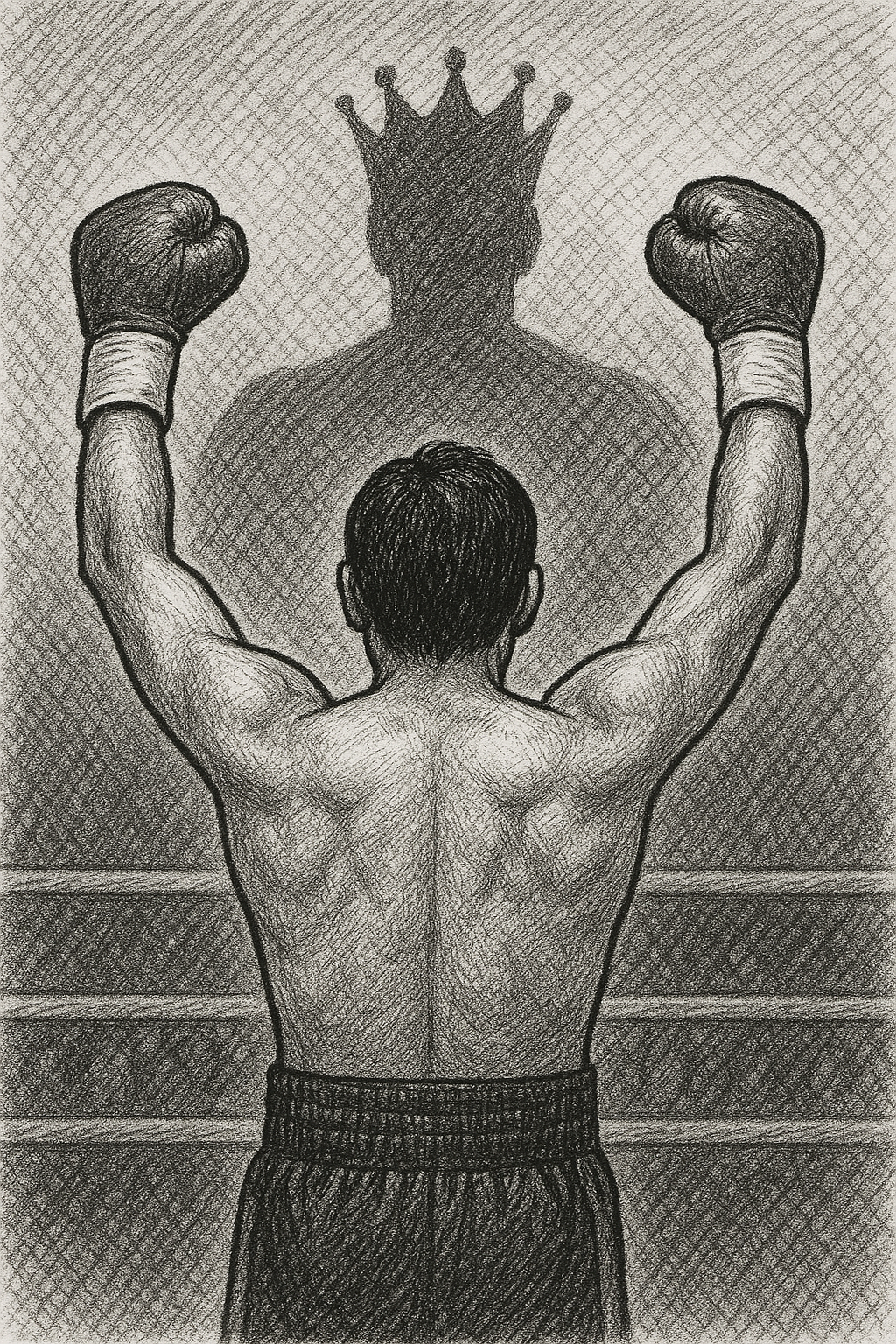

Escuché el golpe seco. Vi su cuerpo caer de frente, inmóvil. Silencio. Después gritos. Y yo, de rodillas, con las manos en alto.

Lo había hecho.

No necesitaba jueces. No necesitaba tarjetas. No necesitaba entrevistas ni explicaciones.

Manny Pacquiao dormía. Y por fin, yo también podría hacerlo.

Dormí como no dormía desde hace ocho años. Como el que termina un ciclo. Como el que ya no tiene nada que probar.

Dormí como un rey.

Dicen que esa noche fuimos más de 40 millones de mexicanos viendo la pelea. Uno de cada tres. Y que las casas temblaron con el grito del nocaut. Que en las cantinas pusieron El Rey y en el zócalo corearon mi nombre.

Yo siempre entré al ring con esa canción. A veces también con la de “Yo soy mexicano” de Jorge Negrete, la que dice “Antes que rajarme, me aguanto y me río”. Porque uno puede perder muchas veces —yo he perdido varias—, pero nunca me noquearon. Nunca me quebraron el alma.

Esa noche, aunque las apuestas decían tres a uno en mi contra, el destino se volteó. Yo no peleé por un cinturón, ni por una bolsa. Peleé por algo más grande: por mi lugar.

Y ese lugar, al fin, lo gané con un volado, un volado de derecha.