Por: Miguel Cocom e Itzel Chan

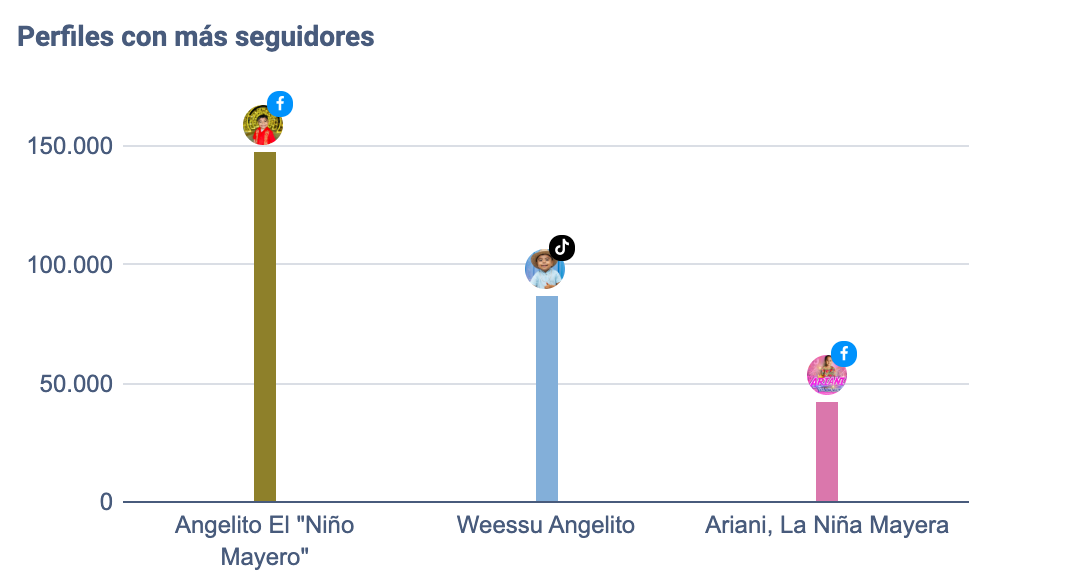

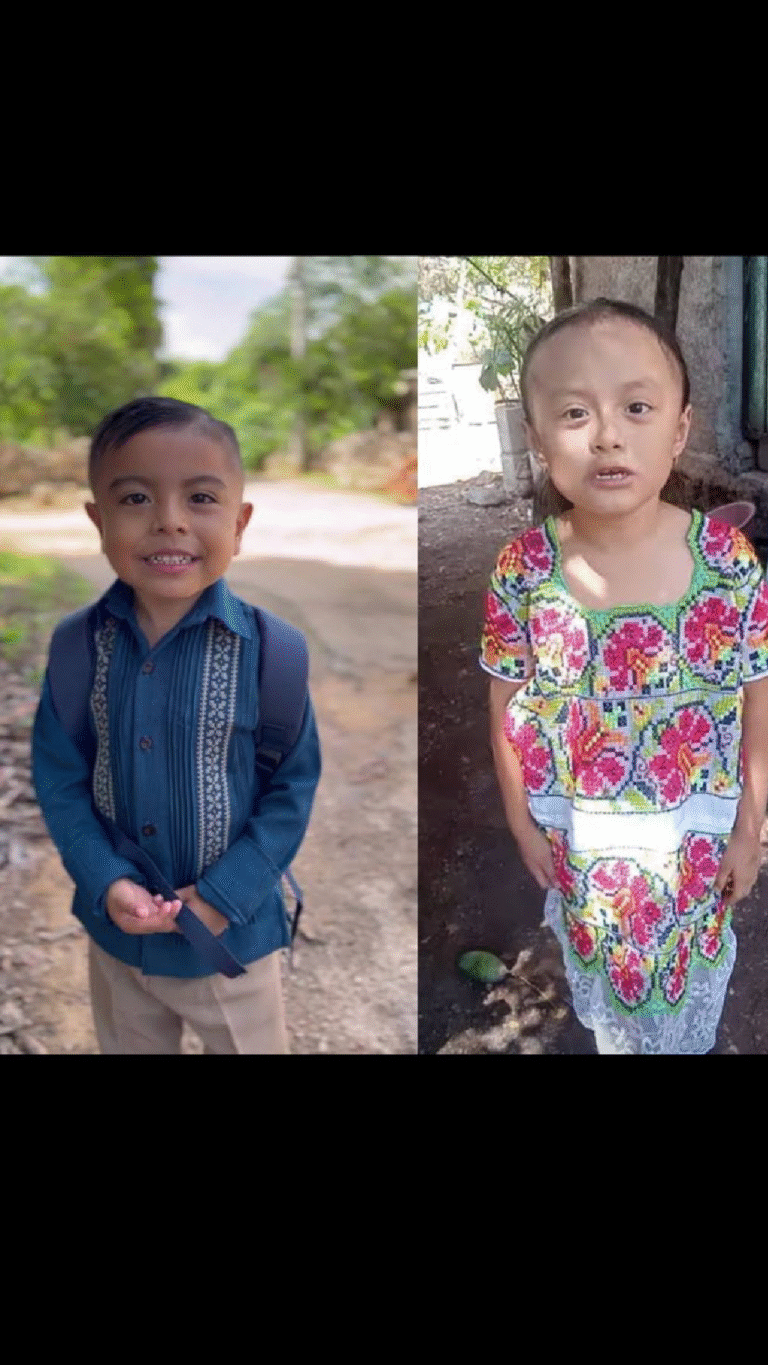

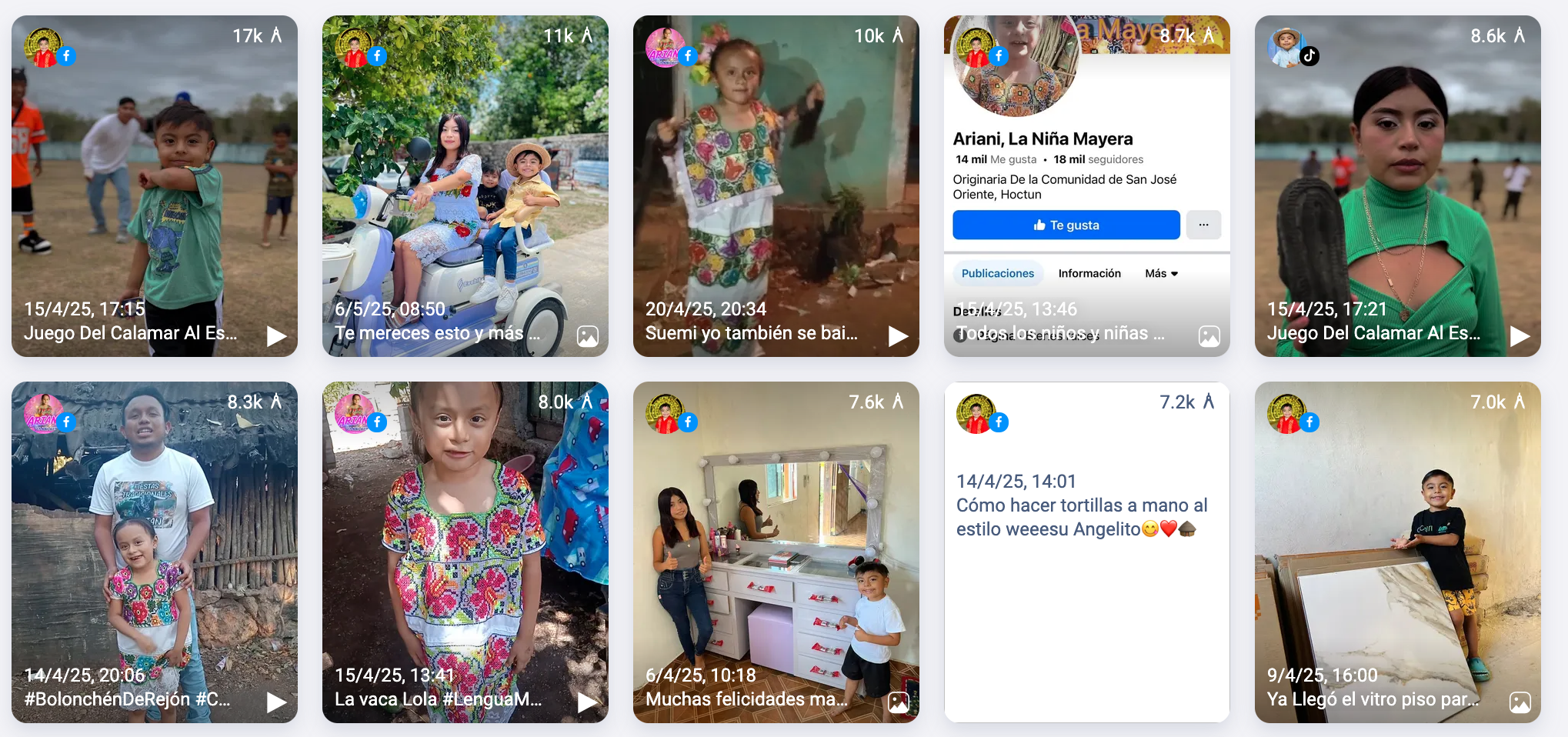

Angelito “El Niño Mayero” y Ariani “La Niña Mayera” no tienen más de seis años, pero ya acumulan cientos de miles de seguidores en redes sociales, con videos en los que hablan, cantan o cuentan anécdotas en lengua maya. Sus contenidos, compartidos principalmente en Facebook y TikTok, se han vuelto virales no solo en Yucatán, sino también en comunidades migrantes del sur de México y en el público nostálgico de las lenguas originarias. En las últimas semanas, Angelito generó más de 375 mil reacciones, comentarios o compartidos; publicó más de 165 contenidos en ese lapso y recibió miles de comentarios, de los cuales al menos 9 mil tenían un tono negativo. Ariani, con menos tiempo en la escena digital, sumó más de 216 mil interacciones con 122 publicaciones.

El éxito de estos niños influencers tiene un lado inspirador: han logrado visibilizar y promover la lengua maya entre nuevas audiencias, con contenidos amenos y educativos. Sus familias destacan el orgullo de difundir su cultura; el padre de Angelito (joven de 23 años que es músico rap en maya) afirmó que los videos son una excelente herramienta para demostrar que la lengua maya sigue viva, y que lo hacen con un mensaje positivo y de amor a sus raíces. En las redes, muchísimas personas les aplauden, les envían mensajes de cariño y celebran que niños de comunidades rurales alcancen esa fama promoviendo algo valioso. Incluso usuarios les animan a seguir adelante “chambeando” y les desean éxito, esperando que tengan “un buen representante, inteligente y justo”.

Sin embargo, también hay opiniones divididas y voces críticas. Dada la corta edad de Angelito y Ariani, algunas personas se preguntan si toda esta exposición podría afectarles. En el caso de Angelito, cuando apareció en un video publicitario de una tienda de abarrotes local junto a su papá, algunos usuarios en redes expresaron preocupación: señalaron que se estaba “lucrando con la imagen del menor” y calificaron la situación como una posible explotación o abuso. Otros comentarios críticos en sus publicaciones dicen que “mejor que el papá se ponga a trabajar” en lugar de hacer videos con el niño, evidenciando el prejuicio de que los padres pudieran estar usando al hijo como “medio de vida”. Si bien la familia de Angelito ha aclarado que su intención principal es educativa y cultural y que cuidan la salud y bienestar del niño, la situación ilustra el delicado equilibrio entre aprovechar oportunidades y proteger la integridad de un menor.

A diferencia de Angelito, cuya presencia constante en redes y presentaciones ha generado una mezcla de entusiasmo y críticas, Ariani no ha estado tan envuelta en polémicas. Su contenido suele enfocarse en mensajes positivos, saludos personalizados y visitas a pequeños negocios, lo que le ha ganado el aplauso de muchas personas que valoran su apoyo a comunidades locales. Sin embargo, su caso representa simplemente la otra cara de una misma moneda: una infancia colocada en el centro de una narrativa pública, con una identidad digital que se construye desde los primeros años de vida, y que también implica exposición, trabajo no regulado y responsabilidades que exceden su edad.

Ambos representan, al mismo tiempo, un fenómeno de orgullo cultural y un dilema contemporáneo. Por un lado, son vistos como embajadores infantiles de la lengua maya, inspirando a muchas personas a reconectarse con sus raíces. Por el otro, la intensidad con la que producen contenidos, su constante exposición pública y los indicios de monetización han despertado preguntas: ¿es sano que un niño esté en el centro de una marca digital?, ¿quién decide cuándo graba o cuándo descansa?, ¿quién se beneficia con sus videos? Aunque muchas personas aplauden su talento, hay otras que cuestionan la línea borrosa entre promoción cultural y posible explotación infantil.

Panorama legal actual en México

La legislación mexicana en materia de trabajo infantil no contempla de forma explícita a los menores que generan contenido digital. Las leyes vigentes, diseñadas hace décadas, prohíben que niñas y niños menores de 15 años trabajen en casi cualquier circunstancia, salvo en actividades artísticas reguladas, como la actuación o la música. Pero ser influencer, al no implicar un patrón ni una relación laboral convencional, queda en una zona gris. Ni el Código Civil ni la Ley Federal del Trabajo establecen hoy reglas claras sobre los horarios, los ingresos o la protección psicológica de menores que son figuras públicas en redes sociales.

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, lo resume con claridad: “No toda actividad económica representa explotación, pero si genera ingresos, si hay un contrato, un objetivo comercial, si afecta el derecho al juego, al descanso o a la salud física o mental, ya estamos hablando de trabajo infantil”. Y añade: “El Estado mexicano se escandaliza con el trabajo infantil en otros ámbitos, pero no ha dimensionado lo que ocurre en el entorno digital”.

La diputada yucateca Larissa Acosta Escalante, de Movimiento Ciudadano, coincide: “La legislación mexicana aún tiene vacíos importantes. No hay una regulación clara sobre los horarios de grabación, el uso de su imagen, el manejo de las ganancias o la protección ante explotación. Todo queda a criterio de los adultos responsables, lo que puede abrir la puerta a abusos normalizados”.

Instituciones y regulación de esta actividad

A pesar de que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce principios como el derecho al juego, al descanso y a la protección contra el trabajo inadecuado, las instituciones públicas no tienen protocolos específicos para actuar ante el auge de niños influencers. La Secretaría del Trabajo no puede intervenir si no existe una relación laboral formal. Las procuradurías de protección de la niñez suelen actuar solo cuando hay denuncias de violencia, pero no cuentan con criterios técnicos para evaluar si grabar cinco veces al día es abuso o no. El DIF puede acompañar casos donde hay exposición excesiva, pero carece de capacidad operativa para revisar el comportamiento digital de cientos de cuentas.

Juan Martín advierte que las plataformas digitales han dejado toda la responsabilidad legal en los padres: “No tienen protocolos sobre horas de grabación, impacto emocional, tiempos de pantalla o condiciones de juego libre. Lo que sí tienen son contratos muy estrictos para deslindarse jurídicamente”. Y añade una reflexión clave: “Estamos hablando de un negocio global. Los niños y niñas influencers son instrumentalizados para intereses económicos de familias, plataformas y agencias. Debe prevalecer el interés superior de la niñez, no los contratos”.

Desde el enfoque legislativo, Acosta Escalante sostiene que regular no significa censurar, sino proteger: “Podríamos avanzar en medidas como reservar una parte de las ganancias para el futuro del menor, limitar horarios de grabación, exigir permisos y asegurar su acceso a la educación”.

A pesar de que la mayoría de las plataformas digitales prohíben la apertura de cuentas a menores de 13 años, esta restricción se elude con frecuencia. Juan Martín Pérez García explica que estas normas existen por razones de desarrollo neurológico y seguridad, ya que los niños pequeños no procesan de la misma manera el sarcasmo, la violencia o la sobreexposición. En teoría, millones de cuentas infantiles son eliminadas por algoritmos cada año; en la práctica, las figuras infantiles más virales del país siguen activas y sin acompañamiento institucional.

Propuestas e iniciativas legislativas recientes

En el Congreso de la Unión ya se han presentado algunas iniciativas para regular la actividad de los influencers en general, pero ninguna contempla con claridad la situación de niñas y niños que generan contenido. Una de ellas busca limitar la desinformación y exigir transparencia en la publicidad de creadores de contenido, pero no diferencia si el influencer tiene cinco, quince o treinta años. La palabra “niñez” ni siquiera aparece en el dictamen.

Juan Martín considera urgente que México asuma liderazgo en este debate, aunque reconoce que debe pensarse a escala global: “Algunas familias migran a otro país para evadir responsabilidades legales. Regular esto no puede ser solo nacional. Pero México puede iniciar la conversación, como ya lo han hecho países como Francia o Estados Unidos”.

La diputada Acosta, por su parte, afirma que en Yucatán aún no se ha dado un debate formal, pero que es un tema que ella impulsará desde una agenda de protección integral de derechos. “La cultura nunca debe usarse como excusa para violentar derechos. Podemos y debemos promover la lengua maya desde la infancia, pero sin romantizar la sobreexposición o el trabajo infantil sin garantías”.

El vacío es tal que incluso al interior del Congreso local algunos legisladores evitan pronunciarse. Se solicitó la opinión de la diputada Zhazil Méndez Hernández, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano e Inclusión de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad; de la diputada Melba Gamboa Ávila, quien encabeza la Comisión para el Respeto y Preservación de la Cultura Maya; y de la diputada Rosana de Jesús Couoh Chan, representante mayahablante. Ninguna aceptó dar entrevista. Las respuestas, escuetas, coincidieron en una frase: “sin comentarios”. Este silencio evidencia que el debate aún es incómodo, incluso entre quienes deberían liderarlo.

Regular, no censurar

Angelito y Ariani son más que rostros simpáticos en la pantalla de un celular. Son ejemplos de cómo la infancia, la cultura y el mercado digital se cruzan en formas nuevas y a veces contradictorias. Representan el entusiasmo de una comunidad que quiere ver viva su lengua, pero también encarnan una realidad donde la niñez se monetiza sin reglas claras.

Ni Juan Martín ni la diputada Acosta piden prohibir que niñas y niños participen en entornos digitales. Lo que ambos plantean es que se abran espacios de debate ético, legal y pedagógico. Que no normalicemos que un niño trabaje sin marco ni protección solo porque “se ve feliz”. Y que el país garantice, de una vez por todas, que su fama no cueste su bienestar.

No se busca juzgar a sus familias, ni negarles el derecho a compartir con orgullo su identidad. Pero sí poner sobre la mesa una pregunta urgente: ¿qué tanto estamos cuidando a los niños que se vuelven famosos antes de aprender a escribir bien su nombre? ¿Quién vela por su bienestar más allá de los “likes”?

En tiempos donde todo puede ser contenido, urge que el país piense en leyes, protocolos y límites que protejan a los más pequeños. Porque incluso cuando el mensaje es noble, como enseñar maya en redes sociales, la niñez no puede ser el precio a pagar por la viralidad.